“科技创新和科学普及是实现创新发展的两翼。作为生物多样性自然保护区,我们一定要从注重提质、兴业、利民的角度,来定位发展前进方向。要紧跟时代浪潮,在信息化加持下,不断丰富智慧化建设手段,通过不懈努力,让宝天曼更具生态魅力,成为人与自然和谐共生的现代化征程上熠熠生辉的宝塔。”河南内乡宝天曼国家级自然保护区管理局党组书记陈良甫面对未来,信心十足。

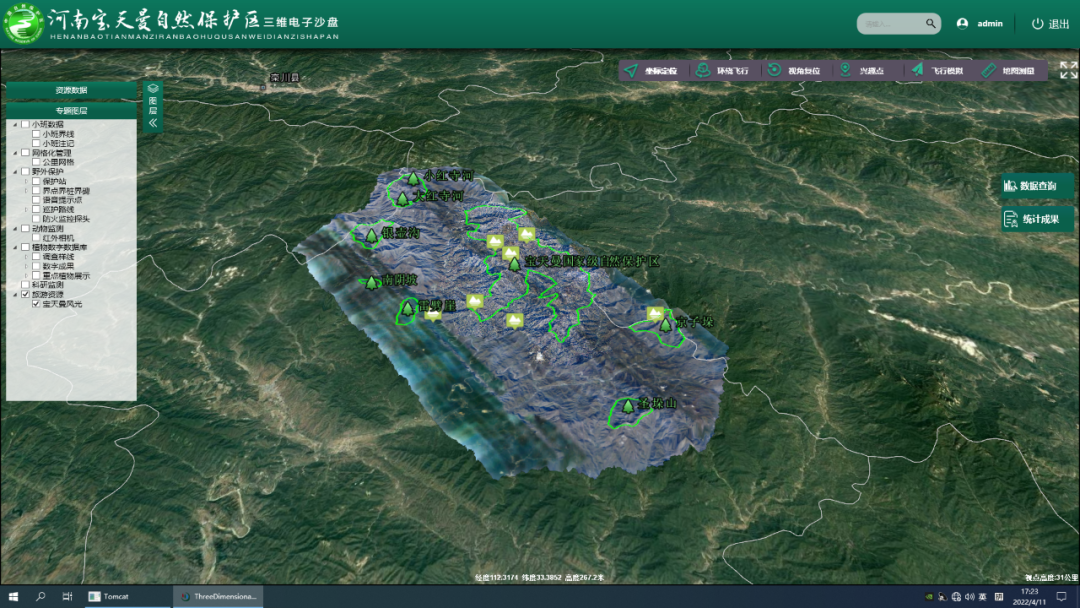

在宝天曼守护者心中,秉持着共同的理念:这里不分上下级,皆以“护林员”相称,虽分工有别、任务各异,却始终怀揣同一目标——将“尊重自然、顺应自然、保护自然”的信念深植于心。近年来,随着创新科技、新质生产力及AI智能技术的蓬勃发展与广泛应用,宝天曼的生态保护与建设正经历着深刻变革。依托现代信息技术,宝天曼构建起智能化保护体系:引入信息化资源监控系统,布设动物监测设备,配备野外巡护终端,搭建植物数字数据库,建立三维地理信息平台。这一系列举措不仅为人工保护工作减负增效,更让科技深度赋能生态保护,推动各项工作迈向高端智能化。

可见光与热成像高清监控画面

仅是高中毕业的资深护林员樊国华,在宝天曼工作了三十多年,他站在宝天曼三维地理信息屏幕前如数家珍,娓娓道来:“打开这个信息平台,我们不用上山,鼠标轻轻一点,就能了解到宝天曼地形面貌、林地分布、珍稀动植物数据、科研监测设备、地理坐标定位、网格化管理、界桩界碑点位等30多个版块的信息内容,就像一个无限量的百宝箱和魔幻的万花筒,随时把宝天曼的信息融入这张活地图里。”近几年,他靠勤奋钻研,带领护林员科技团队摸索构建的这个前沿“绝活”,着实让外界不少专家学者大开眼界。

物竞天择,适者生存。随着科技的注入,如今的宝天曼,天上飞的无人机、林端架的高清双目摄像头、林地树上捆绑的红外相机,护林员随身携带的摄影机和巡护定位机,全天候对宝天曼进行着不间断的俯瞰和监测,实现了“天地空”三位一体的科技创新保护新模式。

三维电子地理信息系统

随着科技在保护区的深度赋能,宝天曼动植物资源的科考数据持续刷新:维管植物从2911种增至3231 种,野生动物从359种增至442种。近两年来,又相继发现大果青扦、独蒜兰、直立山珊瑚、单花红丝线、狭牙水苏、白花蝇子草、白带黛眼蝶、白斑妩灰蝶、灰翅鸫、褐灰雀等10种动植物新记录,这些珍稀物种如璀璨星辰,融入宝天曼的生态家谱。

如今的宝天曼,保护力度升级、环境愈发秀丽、生态持续优化,俨然成为万物生灵的栖息乐土。夏日里,清澈溪流中,大鲵摆尾畅游;浅滩水泽间,黑天鹅与中华秋沙鸭翩然驻足。更令人欣喜的是,被称为鸟中“大熊猫”的黑鹳,也选择飞抵此地越冬,为这片秘境增添了灵动的生机。

国家二级保护植物独蒜兰

宝天曼的无限魅力不仅吸引珍稀生灵眷顾,也让从事生态保护工作的宝天曼人有一种“根子”里的钟爱。在这儿,常年承担宝天曼科研科普工作的高级工程师刘晓静,可算得上一个痴情的女护林员,她常挂在嘴边的话:“因为宝天曼的美让我爱上了,因为宝天曼的宝让我探之不尽,我和姑娘们围绕宝天曼自然生态开展多种形式的科普教育,要让外边更多的人了解宝天曼、热爱宝天曼、保护好大自然。”

她可是华南植物园的高才生,毕业后就从洛阳来到了宝天曼,在这里安了家,也把宝天曼当作了第二个“娘家”。她坦率真诚,做事如风,事必躬亲,为了研究宝天曼的生物奇宝和传播宝天曼的生态奥秘,她怀着身孕坚持在山上工作,把孩子生在宝天曼的襁褓里;她带着宝天曼女子科普团队经常上山开展科普调研,因在险路上摔跤,至今小腿肚上留着三寸伤疤,也永远刻录着她对宝天曼挚爱的深切印痕。

小学生科普研学活动

在她的模范带领下,在全体科普工作者十年如一日的辛勤工作下,这里的科普工作走向全国,惠及社会大众,宝天曼成为全国科普教育基地、全国林草系统首批科普教育基地、河南省优秀科普教育基地。她主导科研团队先后出版了《宝天曼观花手册》《宝天曼植物图鉴》等科普专著,受到了上级林业部门的肯定和褒奖。

山不再高,有“宝”则名。宝天曼从一个名不见经传的伐木林场,华丽转身为以保护为神圣职责的国家级自然保护区。这蜕变的背后,凝聚着开拓进取的科学创新精神,印证着“心心一梦,其梦必圆,心心一业,其业必兴”的道理,更彰显了务林人在守护绿水青山、推进林业高质量发展的征程上,依林而强、借势而进,成就绿色事业的远大抱负与责任担当。

近年来,该保护区先后荣获“中国十佳林场”“中国森林氧吧”“全国示范自然保护区”等多项殊荣。宝天曼的“国宝”奇珍,正以其“宝藏”“宝库”“宝塔”的“三宝”魅力闪亮“爆网”,在中原大地生态文明建设的宏伟蓝图上,持续绘就人与自然和谐共生的动人画卷。