淇县自然资源局

淇县位于豫北,地处太行山东麓,县域总面积 567 平方公里,山区面积237 平方公里,占比逾三分之一。长期以来,山区造林既是淇县国土绿化的重点,更是难点,立地条件恶劣,多石、少土、缺水,多年植树少见绿。近年来,淇县传承发扬 95 年十万大军战太行精神,汇聚全县力量,积极破解山区绿化“在哪造、造什么、怎么筹、怎么造、怎么管”五个关键论题,打造了一批山区科学绿化示范工程。

一、五个论题的破解

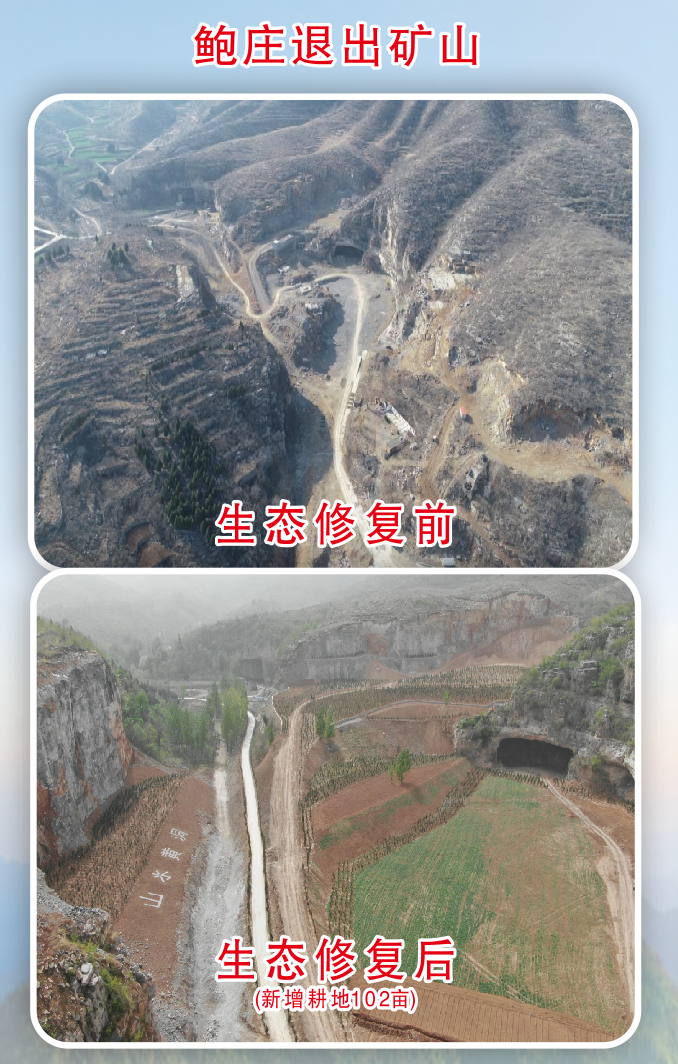

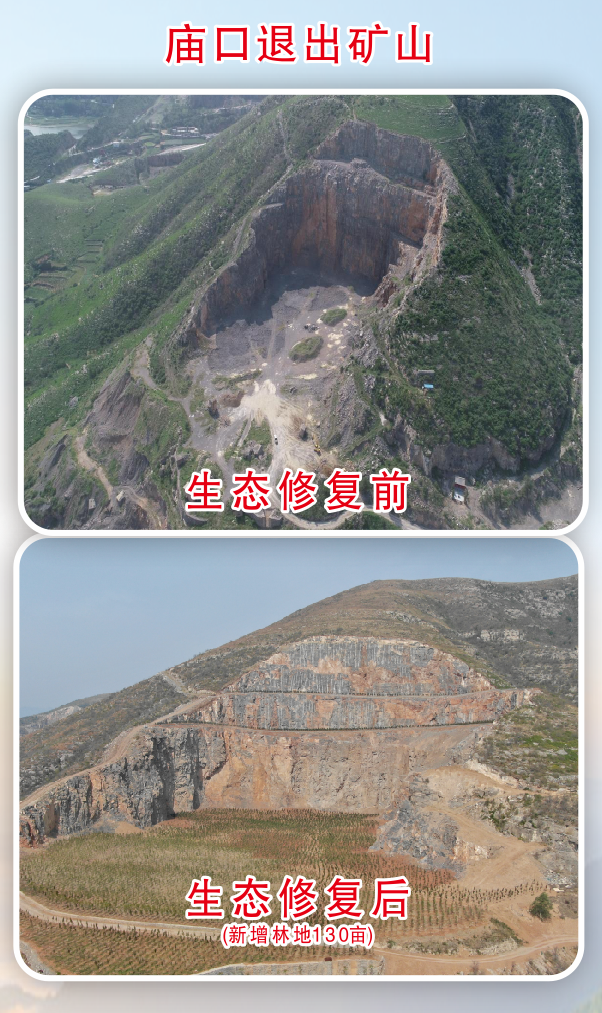

(一)在哪造。以规定绿,充分与国土“三调”、国土空间规划、林调数据等多图、多数据叠加,不占耕地,不与其他规划及项目冲突,科学确定造林范围。突出重点,将造林重点聚焦于西部与平原过渡的浅山区,该区域是淇县外围第一道生态屏障,受人为活动干扰大,生态环境尤为脆弱,亟待修复。系统发力,积极推动山区造林与生态修复融合发展,近年来淇县累计与 52 个废弃矿山修复项目协同建设,整合资金达 5 亿元, 有力促进了山区生态的一体化保护和系统治理。

(二)造什么。适地适绿,采用与立地条件相适配配的乡土树种,确立了以侧柏为主树种,搭配白皮松、五角枫、黄栌的混交造林模式,为“彩化、财化、规模化”的绿化体系夯实了基础。以水定绿,对于水资源匮乏以及山腰以上区域,实施低密度造林育林,育林密度由 111 株/亩降至 80 株/亩以下,保障林木生长。乔灌结合,在立地条件欠佳区域,选用先锋树种侧柏先行绿化,同时大量混种连翘、黄栌等灌木,实现了山区植被的多样化。

(三)怎么筹。建立以政府投入为引导、社会资本为主体、金融资本为补充的合作共赢、持续发展的林业投入机制,积极鼓励个人、大型企业、社会团体、合作社等社会主体承包荒山、建设花卉苗木基地、认养绿地等。近年来,淇县累计直接投入山区造林资金近 5 亿元 ,撬动社会力量投入生态建设。

(四)怎么造。创新方法,根据不同立地条件和树种特性,探索出一系列“新质”造林方法,如客土回填法、蘸营养浆法、无纺布预装土法、薄膜覆盖法,以及专门针对雨季造林的栽深、扶直、踩实、留坑、放石“十字方针”,显著提高了造林成活率。苦干务实,山区造林没有捷径,从运苗、挖坑、栽种到浇水,全靠人力一点点去完成;山高坡陡,远离居民区,工作条件恶劣,只能风餐露宿,现场埋锅造饭。面对用工荒,专门用公共汽车远程调运工人,最远来自20 公里外乡镇。在山区人工造林中,全部采用小规格壮苗栽种,以侧柏为例,高度控制在 1 米以内,但要求营养钵在 20 厘米以上,在成本上与 1.5 米大苗相比较,综合成本可节约一半以上。样板推进,探索了“工程化施工、基础设施先行、高质量建设、严标准验收、强后期管护”的综合管控体系,以及“鱼鳞坑育林板、容器苗客土填、浇透水薄膜盖、深栽植摆石片、乡土树本地苗”的营造林组合技术,形成了一套可复制、可推广的样本模式。

(五)怎么管。坚持“以成活论英雄”,从机制、体制上源头把关,精准施策。优化拨款机制。将“三分造,七分管”的造林理念贯穿于资金拨付上,拨款方法由原来“七三”制调整为“三七”制,一 反一正之间,效果完全变了样。量化验收标准,针对山区绿化地势复杂、面积大、区域广等特性,推行系统抽样法开展验收 工作,即以小班为单位,划出网格,规律、均匀选取样地并进行卫星导航定位,根据样地检查结果形成验收结论,该办法化繁为简,易操作,易追溯,克服了山区绿化成果难以量化核实的难题。解决用水难题,采取“以补代建、化整为零”方式有效解决。了大规模山区绿化用水难题,即以施工班组为单位,按照统一标准,各自为战开展水利设施建设,完成后进行资金补助,效率大幅提高。按照此方法,累计架设灌溉管道 50 余公里,修建蓄水池 100 余座。

二、建设成效

一是扩绿成效显著。经过三年不懈努力,淇县相继实施了一大批精品困难地造林工程,完成太行山区10万亩造林任务,形成长达20公里的绿色生态长廊,显著增加森林碳汇。

二是两山转化不断深入。以造林成果为绿底打造的金牛岭郊野公园,荒山变景区,土地全部进行了流转,流转费每年近百万元,群众获得了实实在在的生态钱;在荒沟绿化中,为群众种下了2千株新品种的柿子树以及2万株的大红袍花椒,年产值达200万元,荒山沟成了致富沟;主要造林点所在村庄全部建成市级以上森林乡村,带动了乡村山区生态旅游发展。

三是生态示范意义巨大。以山区造林为引领,同步推进廊道绿化和乡村绿化,实现了全域生态蝶变。建成了覆盖全县主次干道的五纵五横生态廊道,里程300公里;创建市级以上森林乡村69个,占全县行政村的 42%,包括国家级7个,省级27个;建成了3个省级以上生态公园,6个省级以上森林康养基地。

淇县在山区困难地造林实践中取得的成绩,是创新实践、艰苦奋斗的结果。该县将秉持科学绿化理念,不断巩固和拓展造林成果,为建设美丽河南作出更大贡献。